大阪市内のオフィス街のど真ん中に安産祈願や生活全てにご利益を授けてくださる『坐摩神社(いかすり)』が鎮座しています。

地元の方からは、通称で『ざま神社』、『ざまさん』と呼ばれて、地元の方から親しまれている神社です。

今回はそんな『坐摩神社』の見どころやご祭神、ご利益などを分かりやすくご紹介します。

まずは坐摩神社の歴史から学ぼう!

まずは『坐摩神社』の歴史から学びましょう!

『坐摩神社』のの創建の詳細は分かっていませんが、『神功皇后(じんぐうこうごう※日本の第14代天皇・仲哀天皇の皇后)』が新羅から帰還した際に、現在の天満橋周辺の淀川河口の地に『坐間神』を奉祀したのが始まりとする説があり、平安時代の『延喜式(えんぎしき)』にも『摂津国西成群唯一の大社』記載されています。

天満橋には白いサギが多く集まる場所だったということもあり、『坐間神』を置く場所に選んだといいます。

このことから、『坐間神社』の御神紋は『鷺丸(さぎまる)』とされており、古来から由緒ある御神紋です。

その後、豊臣秀吉の大阪城築城のときに現在の場所に遷座しました。

もともと『坐摩神社』があった天満橋の石町には、現在『坐摩神社行宮(御旅所)』が残っています。

ちなみに、神社と氏子が渡辺津から移転してきたことから、このあたりの地名は『渡辺』が町名になっています。

境内の見どころ

それでは境内の見どころをご紹介します。

まず、目に入るのは『坐摩神社』の特徴の一つである、とても珍しい形の鳥居です。

写真のような大きな鳥居の左右に小さな鳥居がくっついているタイプの造りは『三ツ鳥居(みつとりい)』、『三輪鳥居』と呼ばれるもので全国でも7つしかない貴重なものです。

三ツ鳥居で有名な神社と言えば、奈良県桜井市にある『大神神社(おおみわじんじゃ)』の他には『三峯神社(埼玉県秩父市)』、『美和神社(長野県長野市)』、『三輪神社(愛知県名古屋市)』、『檜原神社(奈良県桜井市)』、『白峰宮(香川県坂出市)』がございます。

拝殿・本殿|天皇の住居を司る神様

鳥居をくぐった正面には拝殿がございます。

現在の拝殿は昭和35年に再建されたものですが、昭和11年に官幣中社に列せられたときに造営された拝殿を再現した、とても風格のあるものです。

『坐摩神社』のご祭神は以下の5柱の神で、総称して『坐摩大神(いかすりのおおかみ)』といいます。

〇生井神 (いくゐのかみ)

井水の神で、中でも、いきいきとした生命力のある井戸水を司る神である。

〇福井神 (さくゐのかみ)

井水の神で、中でも幸福と繁栄の井戸水を司る神とされている。

〇綱長井神 (つながゐのかみ)

こちらの井水の神で、中でも『釣瓶を吊す綱の長く』ともいわれ、深く清らかな長寿の井戸水を司る神である。

〇波比祇神 (はひきのかみ)

須佐之男命の御子である大歳神(おおとしがみ)の御子とされる。境界線を司る神で、屋敷の神の一柱である。

〇阿須波神 (はすはのかみ)

こちらも須佐之男命の御子である大歳神(おおとしがみ)の御子とされる。足場・足下・足の神。いわゆる屋敷を建てるための土地や基礎の神である。こちらも、屋敷の神の一柱とされる。また、旅の神とされる場合もある。

あまり聞きなれない神名が並んでいますが、生國魂神社の祭神『生島大神(いくしまのおおかみ)』、『足島大神(たるしまのおおかみ)』と同じく、宮中で祀られていた由緒正しき神様です。

『生島大神』、『足島大神』が、天皇の統治国土を司る大神として祀られるのに対して、こちらの『坐摩神五柱』は宮中においては『坐摩巫祭神(いかすりのみかんなぎにまつるかみ)五座』と呼ばれ、天皇の『住居を司る神』として祀られます。

天皇の魂を鎮め、天皇の健康や長寿を司る神々として最重要視される『御巫祭神八座(みかんなぎのまつるかみはちざ)』に次いで、『坐摩巫祭神(いかすりのみかんなぎにまつるかみ)五座』は重要な位置を占めている神様です。

期待できるご利益は上記のご祭神から住居の守護、家内安全、健康、子宝・安産、長寿、旅行安全が期待できます。

古くは神功皇后が応神天皇のご安産を『坐摩大神』にご祈願になり、近くは明治天皇が生まれる時に宮中から御祈願があり、秋季大祭当日に明治天皇が生まれたことから、安産祈願の崇敬を集めています。

五つの摂末社|多くの神様が合祀

境内の北側に五つ並んでいる摂末社をご紹介します。

大江神社

ご祭神は神功皇后、応神天皇・武内宿禰命(たけうちのすくねのみこと)です。

安産と子授け、お金に御縁がある商売繁昌と長寿の神様

繊維神社

ご祭神は天羽槌雄命(あめのはづちおのみこと)、天棚機姫命(あまたなばたつひめのみこと)です。

いずれも機織りの神様で、商売繁盛のご利益

大國主神社

ご祭神は事代主命、大国主命とされています。

商売繁盛、金運アップの福の神

天満宮

ご祭神は菅原道真公です。

学問向上と受験合格

相殿神社

ご祭神は春日大神、住吉大神、猿田彦命、大宮比賣命、多賀大神、天御中主神、諏訪神、大歳神など、とても多くの神さまが合祀されているそうです。

防火陶器神社|陶器でできた灯籠が目を引く

境内の反対側に末社『火防陶器神社(ひぶせとうきじんじゃ)』がございます。

ご祭神は『大陶祇神(おおすえつみのかみ)』、『加具突智神(かぐつちのかみ)』の2柱がお祀りされています。

防火陶器神社は、江戸時代の嘉永の頃、火除け・火災防止に霊験あらたかな愛宕山将軍地蔵がお祀りされていたのが始まりです。

明治に入り、廃仏棄釈運動(はいぶつきしゃくうんどう※「廃仏」は仏を廃し、「毀釈」は、釈迦の教えを壊すという意味)が盛んになった折に、地蔵尊の祀りは廃止せざるを得なくなり、かわりに『火の神』を祀り『火防陶器神社』を創建されました。

『火除けの神様』として、二百数十店の陶器商人から崇敬されていました。

大阪市西区阿波座1丁目から立売堀1丁目辺りは、瀬戸物町(せともんちょう)と呼ばれ、多くの陶器商人が集まりました。

当初は靭南通1丁目に鎮座されていましたが、明治40年、市電の敷設により、ここ『坐摩神社』にご遷座されました。

現在の社殿は瀬戸物町(せともんちょう)の方向を向いて鎮座しており、これが西向に社殿がもうけられた由縁です。

また、陶器で出来た灯籠があり、これは前の神社から移されたものだそうです。

稲荷神社

『火防陶器神社』のお隣には『瀧丸稲荷社』が鎮座しています。

瀧丸稲荷大明神がお祀りされています。

商売繁盛・五穀豊穣のご利益があります。

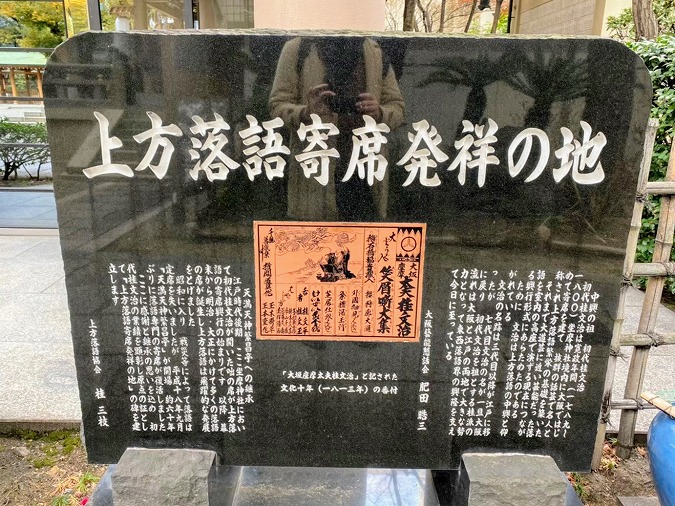

上方落語寄席発祥の地

桂一門の祖である初代・桂文治(かつらぶんじ)が、坐摩神社境内に小屋を建て、それまで屋外で行われていた落語を、はじめて寄席という現在の落語として始めたことで上方落語中興の祖、寄席興行の祖として語り継がれています!

この石碑を建てたのは、いらっしゃ〜い!のギャグでおなじみの桂三枝さん(現:桂文枝)です!

手水舎

こちらが手水舎になります。

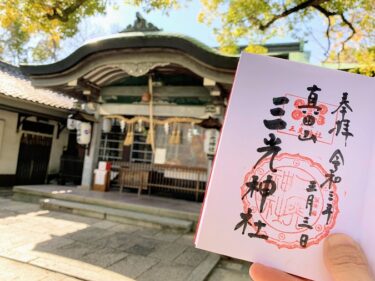

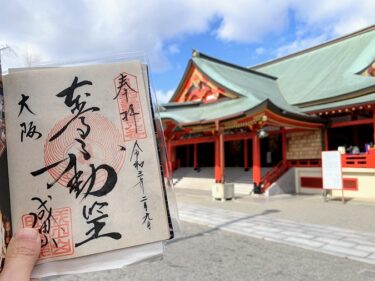

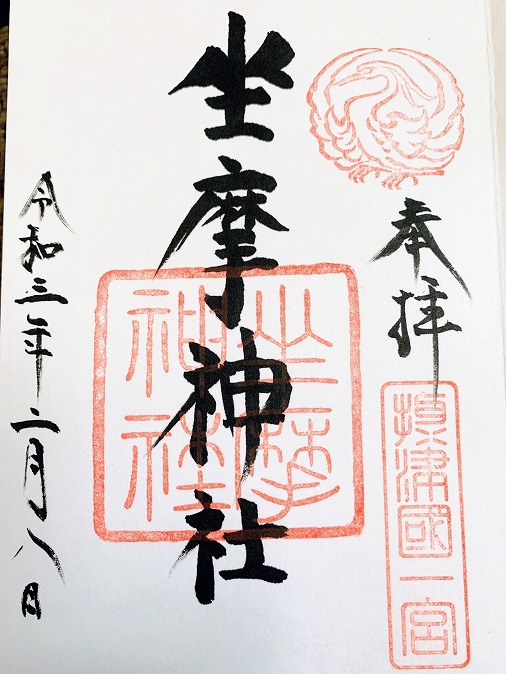

御朱印|54枚目の御朱印を頂きました。

こちらが『坐摩神社』の御朱印になります。

右上には坐摩神社の御神紋である『鷺丸(さぎまる)』の押印があります。

神功皇后が坐摩大神を祀る際、白鷺が群がる場所を選んだことに由来があるとされる紋章です。

摂津国一之宮の押印もあります。

初穂料:500円

アクセス|地下鉄 本町駅からすぐ!

電車の場合

Osaka Metro御堂筋線・中央線・四つ橋線『本町駅』下車:徒歩約2分(140m)

車の場合

境内駐車場有り(普通車5台可)

坐摩神社:〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目 渡辺3号

まとめ|大阪でも人気の安産祈願スポット!

『坐摩神社』は如何でしたでしょうか?

なかなか他の神社ではお目にかかれない貴重な神様がお祀りされているし、珍しい鳥居に、陶器で出来た珍しい灯篭もあります。

大阪で神社巡りや御朱印巡りをするならはずせない『坐摩神社』を参拝してみては如何でしょうか。

大阪市西区にある『サムハラ神社』は、ビルが立ち並ぶ街中にあるパワースポットとしても有名な神社です。 大阪に数多くあるパワースポット神社の中でも特にパワーが強いと注目されており、インターネットや口コミで『絶対に足を運びたい大阪の神社』の[…]

ビルが建ち並ぶオフィス街の中にある神社で『ごりょうさん』という愛称で親しまれている『御霊神社』は平安時代から続く1,000年以上の歴史を持つ古社です。 オフィス街の中にあることから、オフィスワーカーの憩いの場として親しまれており、厄除[…]

大阪でも数多くの有名店が建ち並ぶ心斎橋付近に鎮座する『難波神社(なんばじんじゃ)』は、大阪府北中部から兵庫県南東部にあたる摂津国の『総社(そうじゃ※特定地域内の神社の祭神を集めて祀った神社のこと)』といわれるリーダー的な存在の神社となってい[…]